-

Per una drammaturgia della forma. Su Giuseppe Penone

Giuseppe Penone è uno scultore di vuoti. Di impronte, cavità, fessure. Scanalature che si aprono come una ferita nel piano del legno. Solchi profondi che accompagnano la tessitura venosa del marmo. Fori scavati nella pietra che si riempiono di foglie di alloro. Scatole craniche costruite intorno alla sagoma di una foglia. Cortecce aperte a mostrare quel che sta al di sotto della superficie visibile o divaricate in una sorta di operazione chirurgica. Dunque Penone è propriamente uno scultore di forme, se è vero che l’etimo originario della parola si ricollega alla radice del “contenere”. Ci riporta all’idea fondante di una sorta di matrice dentro cui prende sostanza la figura.

La forma a cui idealmente si riferisce Penone è l’incavo della mano che si posa a toccare una superficie. Dice:

“Il flusso della mano che scorre sulla corteccia degli alberi,

che rivela la forma del legno e le vene del marmo”.Allo stesso tempo terminale sensibile della percezione. Perché nel gesto del contenere c’è anche il senso del tatto. Il contatto rivelatore con la materia.

Pietra legno bronzo. Questa è la materia della sua scultura. A volte la pietra sta incongruamente sospesa fra i rami spogli dell’albero, abnorme anche per dimensioni rispetto alla loro fragile apparenza. Una dura pioggia che si fa più pesante mano a mano che si avvicina a terra. Ma l’albero di queste “idee di pietra” è bronzo. Natura artificiale che mette in ombra quella naturale che sembra aggrapparvisi, nella specie di un piccolo leccio cresciuto alla sua base.

Idee di pietra

Ma non si perda di vista il contesto. Lo spazio che la circonda non incornicia soltanto l’opera. L’opera è scesa definitivamente dal suo piedistallo, è fuoriuscita dalla cornice che le teneva a bada. Questione di vita o di morte, di conservare la tensione di quel che vive. Ciò che Penone instaura è un congegno drammaturgico che integra spazio scenico (comunque sia: costruito, non inganna l’ambiente naturale) e oggetto artistico in un insieme dinamico. Lo spettatore del lavoro di Penone si trova di fronte a un paesaggio teatrale. Landscape play, avrebbe detto a ragione Gertrude Stein. Così quelle “idee di pietra” che gocciolano sui rami restano come sospese in un loro moto infinitamente lento, che paradossalmente (o no) può anche apparire ascensionale. Un congedo. Una fuga da un ordine naturale.

Oppure è il falso movimento impresso alle strane creature che prendono nome di “pelle di foglie”, lungo la scalinata di Villa Medici, bassi gradini di palazzo che un tempo si salivano a cavallo, nella recente mostra curata da Richard Peduzzi per l’Accademia di Francia. Slanciati intrecci di rami, vagamente antropomorfi, o piuttosto simili a ipertrofici artropodi, mimetici insetti dalle molte appendici che ricadono immobili in una specie di stanchezza del gesto, sotto il peso di poche foglie. Sguardo a terra. Respiro. Occhi al cielo. Così dicono i sottotitoli che donano individualità ai singoli lavori, ma sono proposizioni ambigue, enigmatiche. Sospese fra ritualità autoriflessiva e consapevolezza di uno sguardo esterno.

Qui l’attenzione dell’artista si è già spostata con maggiore evidenza sulle fronde, sulla parte più fragile e provvisoria nel divenire incessante del mondo vegetale. E qui viene in aiuto la “similitudine del bronzo con il vegetale” che permette all’artista di dare permanenza a queste innaturali forme viventi. Bronzo che ha colori di terra, grezzo, mai patinato.

Penone è naturalmente scultore nel senso più pieno della parola. Cioè piantato dentro una tradizione della scultura che vuol dire in senso proprio l’atto di scolpire, non solo assemblaggio o recupero di oggetti trovati ma gesto attivo della mano sulla materia. E tuttavia Penone ribalta quel che da secoli la scultura propone come romantico luogo comune, che si tratti per l’artista togliere via tutto ciò che sta intorno alla forma piena nascosta nella materia. Proprio al contrario, l’artista piemontese vuole sottrarre alla materia il pieno della forma per riportare in vista, che è come dire in vita, la concavità in cui si è formata. Il suo negativo.

Il pieno, se si vuole l’oggetto finito, ci appare allora soltanto come un riflesso. Negativo di un negativo. Corrispettivo per lo sguardo di quel gesto della mano che si fa cava per comprendere l’asperità della superficie delle cose. È il “riflesso del bronzo”, l’immagine obliqua delle grandi lastre stratificate su uno specchio di bronzo lucidato, superficie piatta, dotata di una profondità solo apparente.

“Per avere la superficie del bronzo si copre di terra la cera”, afferma Penone, richiamando la materialità di una tecnica che convoca di nuovo i due poli inseparabili della presenza e dell’assenza, l’artificio della lega metallica e la naturalità primaria della terra.

Non è un caso che Penone maneggi con maestria l’antica arte della fusione a cera persa. Dove pure è questione di un vuoto che crea un pieno. Letteralmente, di un vano entro cui cola una presenza. Ma per fare questo, per lasciar posto al bronzo, la cera deve scomparire. Deve andare perduta.

È lo svanire con essa del gesto dell’artista. Di cui la forma che ne prende il posto solidifica la memoria. O il fantasma.

Sculture di linfa.

Sculture di linfa

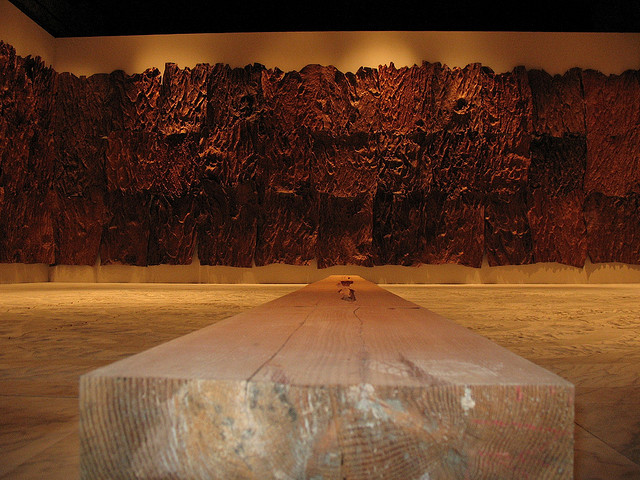

Una tavola spianata, molto spessa. Solo lungo i bordi laterali conserva il profilo irregolare del tronco d’albero da cui è stata tagliata. Scavata al centro, dove è stata colata una resina rossiccia. Che non a caso ricorda il sangue, si tratta infatti dello stesso principio vitale. Nella grande sala allestita dall’artista all’ultima Biennale di Venezia, le “sculture di linfa” erano invece due elementi geometrici, due travi lunghe cinque metri ognuna, messe in fila come a misurare lo spazio. Dove la resinosa ferita si allungava lungo l’asse mediano.

Ma qui a prendere il sopravvento percettivo era appunto la drammaturgia compositiva che disponeva i due manufatti su una “pelle di marmo”, una superficie marmorea che occupava per intero la sala, scolpita nella parte centrale a portare in superficie un suo centro nervoso. Mentre intorno le pareti della sala erano ricoperte per intero di una “corteccia di cuoio”, un centinaio e più di pelli animali modellate sulla corteccia di quei due tronchi o poi distese, irrigidite, senza che tuttavia avessero perduto l’odore del cuoio. Il paesaggio teatrale si arricchisce di nuovi elementi percettivi, la smagliatura delle vene di pietra sensibile sotto il passo del piede, il sentore della materia organica. Dentro questo paesaggio ci si aggira con i sensi attivati, con la consapevolezza di esserne parte e di contribuire così a modificarlo, secondo un principio di indeterminazione cui non sfugge il mondo dell’arte.

Lo sguardo si sofferma sulla macchia rossastra della linfa rappresa nella fessura del legno. Con il pudore con cui si sta di fronte all’origine del mondo. Sostanza vitale, quella linfa, eppure qui coagulata in una solidità che è sospensione di vita. Quasi a fermare il tempo storico in cui è stata immessa, nella sua inevitabile entropia. Come il sottile getto d’acqua che esce con meccanica continuità dal biancore abbagliante del marmo incavato e si perde nei suoi meandri (si intitola Anatomia 6). Materia friabile. Ci dice Penone che il marmo tagliato dal monte ha cominciato il suo lento morire.

Pelle di cedro.

Due cedri centenari abbattuti. Alberi storici: raccontano le cronache che crescevano più di duecento anni fa a Versailles. Penone li acquistò a una vendita organizzata dal Demanio francese, dopo che erano stati schiantati da una tempesta, qualche anno fa. Di uno di questi, ha cavato la corteccia. Ne ha preso l’impronta, da cui ha ricavato per fusione in bronzo ventiquattro lastre che giacciono distese a terra l’una accanto all’altra, ben ordinate. Soltanto una si installa su un cavalletto di rami, in un riquadro vuoto nella irregolare scacchiera delle lastre. Lo spazio della scultura, dice il titolo dell’opera. Ma anche quei rami illusori sono bronzo. E sulla lastra sollevata si adagia e ricade una pelle animale. E la pelle si adatta alla superficie rugosa della lastra, ne copia i rilievi e le cavità, diventa a sua volta corteccia in un moltiplicarsi esponenziale della illusoria “similitudine”: pelle che è come bronzo che è come corteccia di cedro. (Dunque non siamo lontani dagli “alberi di cuoio” dell’esposizione veneziana, quei due grandi tronchi completamente rivestiti di pelli animali, nella pezzatura uniforme della concia tradizionale, fatte aderire bagnate alla superficie dell’albero e poi battute con un martelletto in maniera da copiare minuziosamente le asperità della corteccia, come una pelle che mostra il rilievo delle sottili venature che le sono sottese).

Dall’impronta della corteccia Penone ha ricavato un calco, e su questa forma cola lo strato di cera. Ciò che appare alla fine del processo non è dunque una riproduzione squarciata della scorza, la rappresentazione cartografica della superficie originaria. È al contrario la messa in solido del suo negativo, del vuoto della forma, dello spazio del contatto fra la mano e il corpo toccato, come l’abbraccio all’albero degli esordi dell’artista: e certo “l’albero ricorderà il contatto”, diceva già allora. Intima adesione, pelle contro pelle, che modifica entrambe.

Il termine pelle torna di frequente nel lavoro di Penone. Pelle di foglie posata su quei corpi ramificati. Pelle di marmo che avvolge lo spazio di grandi lastre bianche, su cui il lavoro paziente dell’utensile ha inciso quel che ci appare come una superficie marina increspata dalle onde. Pelle di grafite la traccia untuosa disegnata dalla matita sulla carta in un sovrapporsi di segni grafici che sconvolge la trama della tela su cui si adagia. È questa pelle la misura della distanza che sta fra il nostro corpo e il mondo che ci circonda. A volte solo una bava. Ritorno al reale.

Essere fiume.

Essere fiume

È una delle opere di Penone più note, replicata più volte in momenti diversi a partire dal 1981, secondo un procedimento abituale del resto anche per altre sue anatomie. Ecco da un lato, in questo caso, una pietra lavorata dall’acqua di un fiume; dall’altro lato, una pietra di uguale natura, prelevata dalla montagna che guarda al fiume, scolpita poi dall’artista fino a renderla mimeticamente simile alla prima. Esposte l’una accanto all’altra, senza gerarchie. Senza anzi che l’una sia distinguibile dall’altra, senza che cioè sia possibile individuare quale delle due sia l’artefatto. Cosa del resto di assai poca importanza, una volta che si è definito che quella è la forma finale dell’opera. Il suo esito, che letteralmente è uscita fuori, uscita di scena dell’artista.

Viene in mente la scena di Tadeusz Kantor dove convivono con pari funzioni attori e manichini, o sarebbe meglio dire gli attori e la loro copia, così ci apparvero la prima volta, seduti sui banchi de La classe morta. Una scolaresca dimessa di vecchi vestiti di nero, in logori abiti scuri e col volto ingrigito, degradati a manichini in mezzo ad altri manichini fra pile di libri destinati a andare in polvere. E infatti c’è in origine per entrambi una presa in carico della “realtà povera”. Giacché questa è la realtà dell’arte, anche per Kantor, sfuggente all’imitazione e in rapporto continuo con l’illusorietà della finzione.

In questione non è la riproduzione naturalistica del modello. Siamo da tempo oltre la rappresentazione, questo lo sappiamo bene. Non si tratta più per l’arte di rappresentare la natura, l’opera stessa è diventata a suo modo natura, dal momento in cui l’artista ha spostato il fulcro del proprio agire dal prodotto al processo. Laddove il gesto dell’artista esecutore conforma la sostanza dell’opera.

Essere tempo

Quel che inscena Penone è il processo di creazione di una forma. Quello finito dell’artista, a confronto della pietra levigata dallo scorrere del tempo. Il divenire incessante, di cui lo scorrere del fiume è un’immagine canonica.

Lo spazio della scultura

“È l’essere fiume la vera scultura di pietra”, ha scritto Penone. (È significativo che Penone, nel suo modo di scrivere e di parlare della scultura, preferisce sempre le forme verbali alle forme sostantive, è significativo che una sua scultura possa avere un verbo per titolo – osservava già Georges Didi-Huberman. Un verbo all’infinito, dunque infinitamente continuato). Dunque è questione di tempo. (Le Temps, ce grand sculpteur, secondo l’immagine fissata da Marguerite Yourcenar). Il tempo in cui si dispiega l’intenzione artistica di “essere fiume”, il gesto creativo che coniuga tempo e spazio, fuor da ogni logica produttiva, per trarre via la forma dalla sua esistenza di pietra. Breve, di fronte alla durata millenaria della roccia.

© gianni manzella

Le citazioni sono tratte da :

Giuseppe Penone, catalogo della mostra a cura di Daniela Lancioni, testi di Richard Peduzzi, Graziella Lonardi, Jean Christophe Bailly, Daniela Lancioni, Hazan, 2008.Arianna Di Genova, Il trionfo del tatto e della vista nelle opere di Giuseppe Penone, “il manifesto”, 2 febbraio 2008.

Georges Didi-Huberman, Être crâne. Lieu, contact, pensée, sculture, Les éditions de minuit, 2001.

Articoli correlati