-

Il teatro è il corpo. Ma il corpo dov’è? Uno sguardo sulla Biennale teatro di Venezia

Il teatro è il corpo. Come non essere d’accordo con questa fulminante sintesi, su cui del resto si ritrova da decenni una zona non marginale della scena intesa come ricerca, sperimentazione. Theatre is body, Body is poetry, dice il titolo dell’edizione di quest’anno della Biennale teatro veneziana, nell’inevitabile inglese di chi aspira all’internazionalità. La prima sotto la direzione artistica di Willem Dafoe. Aveva suscitato sorpresa e anche molti consensi la scelta di Pietrangelo Buttafuoco, nuovo presidente dell’ente veneziano, di nominare a quell’incarico il celebre attore americano, però anche di acquisita cittadinanza italiana. Celebre soprattutto per meriti cinematografici ma con un solido passato teatrale, agli esordi con il Wooster Group, che si riflette inevitabilmente nel programma del festival, a cominciare dal leone d’oro alla carriera attribuito a Elizabeth LeCompte che fu sua compagna in quegli anni ormai lontani. Nata nel New Jersey, ottant’anni da poco compiuti, fondatrice della compagnia newyorkese insieme a Spalding Gray e allo stesso Dafoe intorno alla metà degli anni Settanta del secolo scorso.

Chi volesse informarsi oggi di cosa è stato, e in qualche nostalgico modo è ancora il Wooster Group, troverebbe definizioni come “extremely experimental style”, estremamente sperimentale. Che tradotto per uno spettatore “off Brodway” dovrebbe voler dire pressappoco l’impiego di mezzi tecnologici a supporto della parola, video proiezioni microfoni brani registrati e così via. Che infatti ritroviamo opportunamente aggiornati, ad esempio con l’uso dell’intelligenza artificiale per manipolare le voci, in Symphony of rats, riallestimento di un testo di Richard Foreman andato in scena originariamente nel 1988 e riproposto qui a Venezia da LeCompte con la collaborazione con Kate Valk.

Era nato, il Wooster Group, dalle ceneri per così dire del Performance Group di Richard Schechner, quando il teorico del nuovo teatro americano aveva dichiarato conclusa l’esperienza della sua compagnia e con essa l’intera avanguardia teatrale. I suoi attori avevano deciso invece di andare avanti, con una nuova sigla ma all’interno dello stesso spazio, il Performing Garage, una fabbrica abbandonata a SoHo, Lower Manhattan. La specificazione spaziotemporale non è inutile perché concretizza un momento storico, che per chi all’epoca l’aveva vissuto dai margini e aveva ancora in mente il Living di Beck e Malina, giacché riuniva una serie di esperienze favolose, a partire dall’Ontological-Hysteric Theater di Foreman – e favolosa certo ci appariva allora Kate Manheim in Luogo + Bersaglio a Roma. Nel 1988 però, all’epoca di Symphony of rats, da noi la ricerca era andata avanti, avevamo già attraversato un “post” e ci sembrava forse a ragione di essere molto più avanti, quando Beppe Bartolucci creava qualche ponte anche teorico con la ricerca d’oltreoceano.

Fantasmi del passato, problemi di sentimentalismo a cui bisogna resistere, dice LeCompte durante la premiazione a Ca’ Giustinian. Forse allora diventa un fantasma anche questo Symphony of rats a cui LeCompte aveva ottenuto da Foreman il permesso a rimettere mano. Qualcosa cioè che continua a rimanere presente sotto la forma della nostalgia, dice.

Foto di Andrea Avezzù

Potremmo definire questa “sinfonia dei topi” un musical lisergico. Che nasce cioè da un’alterazione dello stato di coscienza, comunque si sia determinata. Con tutti i connotati che il termine comporta di eccitazione effetti stupefacenti annebbiamento dei sensi o al contrario crescita della lucidità. E dà ragion pratica a questo delirio. Ieri sera mi sono arrivati dei messaggi dallo spazio, dice il primo che prende la parola. Mi hanno iniettato un vaccino antinfluenzale e un richiamo del covid. Ho la febbre e vedo volare frammenti delle prove di questo spettacolo. Si può cominciare.

Ladies and gentlemen, il Presidente degli Stati Uniti – annuncia una voce fuori campo. Lo spazio scenico, al teatro delle Tese all’Arsenale, è sbarrato da una fila di tavoli ingombri di attrezzature. Dietro si affollano una quantità di oggetti che è impossibile abbracciare tutti con uno sguardo. Lavagne, grandi schermi, video, oggetti appesi, palloni da calcio e da basket, una punching ball, neon che si accendono con colori diversi, un mappamondo di cui solo alla fine si capirà la finalità. Al centro, dietro un tavolo, si è seduto un giovanotto con un giubbotto giallo (Ari Fliakos). È lui il presidente, per quanto appaia poco presidenziale. L’unico personaggio che si definisce come tale, gli interpreti compaiono con il loro nome sul copione. Del resto è una persona come noi, il presidente: confusa, stupida, alla mercé di forze che sfuggono al suo controllo. Dicono così. Altri quattro si sono aggiunti intanto un poco alla volta. Il più vecchio con una gran barba, inquadrata dentro il cerchio di un canestro da basket però senza retina. Dialogano molto ma non c’è una trama, neppure verbale. C’è piuttosto una reiterazione di azioni e parole che vorrebbero essere significative. Le voci sono spesso alterate o giungono dall’esterno. Spesso si mettono a cantare tutti insieme, motivetti facili. Un musical appunto. Dialogano con le immagini di uno schermo capace anche di restituire oggetti. Su un altro schermo in alto l’immagine di una costellazione si anima e le stelle mettono a ballare. Il presidente ha un veloce amplesso con una ragazza, assai svelta a spogliarsi quanto basta, ma è un sogno no? Mica succede nella realtà. Più inquietante il suo immedesimarsi nel Grande dittatore di Chaplin che gioca a palla con il mondo. Parodia di una parodia e forse per questo un po’ ci turba, perché il gioco del presidente va avanti da molto tempo. Quello vero che sta alla Casa bianca.

*

Può uno spettacolo non riuscito aprire agli occhi dello spettatore un mondo di possibilità? La domanda rimane lì sospesa per un po’, in cerca di una risposta, mentre lo spettatore percorre lentamente la riva degli Schiavoni, che a sera si è ormai alleggerita dalla pressione delle orde turistiche e può offrire allo sguardo le sopravvenute bellezze della città. Ed è propenso a rispondersi, lo spettatore, che sì, bisogna far conto delle fruttuose cose non riuscite.

Non è il caso ovviamente dell’emozionante lavoro che Romeo Castellucci ha realizzato al Lazzaretto Vecchio, un basso edificio di mattoni rossi che sembra venir su direttamente dall’acqua della laguna su un’isola non più abitata, ci si arriva per l’occasione con un battello messo a disposizione dalla Biennale. Si intitola enigmaticamente I mangiatori di patate e funziona come porta di ingresso. Che bisogna attraversare e lasciarsi alle spalle. Il regista (e con lui la drammaturgia di Piersandra Di Matteo) offre piuttosto come viatico una manciata di parole che gli sembra abbiano qualcosa a che vedere con l’azione concepita in questo luogo, ma senza svelare ciò che le lega. Caduta, statua, fame, storia, affetto… Ma senza le istruzioni per l’uso. Tocca insomma allo spettatore attivarle. Bisogna far da sé.

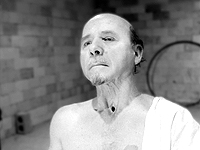

I mangiatori di patate, qualunque significato si voglia dare al titolo, sia che si rifaccia a un celebre dipinto di Vincent Van Gogh, sia che richiami altrimenti un mondo di affamati (metti la grande carestia che a metà dell’Ottocento uccise un milione di persone in Irlanda, dovuta a una malattia delle patate che distrusse i raccolti, ma ogni spiegazione è vera in quanto è individuale, è la regola del gioco), è un viaggio all’interno, personale prima ancora che collettivo, l’inoltrarsi di un piccolo gruppo di spettatori verso un cuore di tenebra. Lunghi corridoi vuoti e bui, le poche finestre sono state oscurate. Lungo i quali si incontra un morto, senza sapere chi sia o cosa sia. È in effetti un sacco di plastica nera, di quelli che servono per raccogliere i rifiuti, lo vediamo man mano sovrastato da uno strano frutto luminoso che pende da un albero meccanico o animarsi di qualcosa che lo gonfia dall’interno, sotto il suono pulsante di Scott Gibbons che accompagna tutta la performance.

Foto di Andrea Avezzù

Arrivati al fondo del percorso ci si deve fermare al limite di una linea rossa. Poi si fa buio, ed ecco un vento improvviso che colpisce allo stomaco e fa un po’ vacillare. Sembra che duri un tempo lunghissimo e turba l’emozione dettata dalla mancanza di una immagine, da tutto ciò che di solito fa il teatro. C’è solo il vento e il suono in crescendo. Quando lo spazio si rischiara, appare un’alta statua dalle ali distese. Penso all’Angelo della storia di cui parlava Benjamin, che avanza nella tempesta con il viso rivolto al passato dove si vedono solo rovine su rovine. La tempesta è così forte che non può chiudere le ali. Lo sguardo però si allunga verso il punto lontano in cui converge la prospettiva tracciata. Un gruppo di uomini in divisa da lavoro, armati di pale e picozze e il casco in testa che reca una torcia, forse minatori dicono i volti anneriti, avanzano dal fondo. Lentamente, in disordine. La statua alata ora ha perso la testa e gli uomini si affaccendano attorno al corpo nudo che hanno tratto fuori dal sacco in cui era stato buttato via. È coperto da una sostanza bianca che le dà un aspetto cadaverico. Un filo di sangue le scorre fra le cosce. E il contrasto cromatico con tutto il nero che l’avvolge dà all’immagine di quella collettiva Pietà qualcosa di caravaggesco. E comincia a parlare, in una lingua resa incomprensibile da qualcosa di meccanico che le hanno messo fra le labbra. Una protesi che crea le risonanze ritmate di una coppia di nacchere. Forse una nuova lingua che risorge dalle rovine della storia.

C’è un corpo nudo anche sulla scena di Call me Paris. Un corpo femminile. Sta immobile e statuaria, un po’ sul fondo della pedana circolare su cui Yana Eva Thönnes, trentacinquenne di Colonia, studi in filosofia e regia teatrale, a memoria per la prima volta nel nostro paese, ha montato il suo spettacolo (coprodotto dalla Biennale insieme alla Schaubühne berlinese e a Ert). Ma poi ti accorgi che di una nudità apparente si tratta, la sua pelle manda i riflessi di una materia artificiale. Viene da pensare, allo spettatore e un po’ ne sorride, che a tirarla via spunterebbe forse un’altra pelle ugualmente artificiale, come in un lontano spettacolo di Carmelo Bene. E forse l’assonanza non è poi tanto campata in aria. Se da un lato questa esposizione del corpo rimanda al titolo del festival della Biennale veneziana, Theatre is body, più interessante è forse osservare che si tratti in entrambi i casi di corpi velati. Al centro di uno sguardo che però fatica a trovare la giusta distanza. Il corpo dov’è? Non c’è nulla di artificiale nella pelle bianca dei Mangiatori di patate, mentre quello di Call me Paris è esplicitamente un corpo recitato.

Un memoir teatrale, un teatro anatomico, il body horror che incontra il risveglio dell’empowerment sessuale – così viene definito Call me Paris a programma. Troppa roba, per risultare inquietante. Conviene restare a quel che si vede, qui sotto una luce che non lascia zone d’ombra. Al centro della pedana sta un grande letto tutto in rosa, e seduta sul letto una Barbie biondissima anche lei in rosa, tiene stretta una testa che la riproduce. E seduta di spalle sul letto, un’altra figura che visibilmente è un altro suo doppio. Tutto parla di questo raddoppiamento nello spettacolo, di questo gioco di specchi che può sfuggire di mano. Paris è Paris Hilton. Personaggio televisivo è altro ancora nel primo decennio del nuovo secolo. Prototipo della It girl, la giovane donna nota alle cronache per personalità e sex appeal. Protagonista forse involontaria di un sex-tape, 1 Night in Paris, che ancora si può trovare in commercio.

Assomigli a Paris Hilton, possiamo chiamarti Paris? dicono le compagne alla ragazzina raccontata nello spettacolo con qualche riflesso della biografia dell’artefice, che fuori dal Piccolo arsenale era apparsa in una tenuta molto glamour – fasciata in un lungo abito di pelle nero però molto scollato, stivali dai tacchi altissimi. L’adolescente è lusingata dal paese delle meraviglie che si apre davanti a lei, come quell’altra si lascia andare dentro il buco nero che l’invita a entrare. Solo che qui ad attenderla non ci sono bianchi conigli ma lupi famelici, e scusate la banalità della metafora. Oggetto emotivamente impegnativo, lontano dai temi pigramente alla moda, questo spettacolo – peccato che la regia non sia all’altezza del suo potenziale espressivo. Eppure, si diceva, anche in ciò che ci appare non riuscito c’è a volte qualcosa che chiama la nostra attenzione.

*

È stato proprio qui a Venezia che nel 1999 si era incontrato per la prima volta Thomas Ostermeier, appena approdato poco più che trentenne alla direzione della prestigiosa Schaubühne berlinese. Il regista bavarese si era presentato alla Biennale con un programmatico Shopping & Fucking di Mark Ravenhill che indicava senza incertezze, anche attraverso la scelta di un testo della nuova drammaturgia britannica che pure dichiarava di non amare, una linea di lavoro che guardava con sospetto alla classicità. Nei decenni successivi in realtà il nome di Ostermeier sarebbe cresciuto soprattutto grazie alle sconvolte messinscene di Ibsen, con alcune prove memorabili come quel Nora che ribaltava il sapore dolciastro accumulato dal tempo su Casa di bambola.

Difficile ritrovare le stesse emozioni in Changes. L’ha scritto Maja Zade, origini svedesi, anche lei alla Schaubühne da quel fatidico 1999 nel ruolo di dramaturg e traduttrice di Marius von Mayenburg e ora anche autrice in proprio. Ecco una scena ingombra di cose, come se più luoghi si fossero sovrapposti l’uno all’altro. Un divano imbottito, al centro un tavolo con le sue sedie, svariati contenitori, una pianta in vaso, sul fondo uno stender pieno di abiti appesi e una poltroncina a rotelle davanti a uno specchio… C’è anche lo stipite di una porta a indicare la soglia fra un dentro e un fuori. Una coppia si prepara con una frettolosa colazione a una nuova giornata. Lei donna in carriera politica, lui relegato a un ruolo sussidiario. Sono Anna Schudt e Jörg Hartmann (era Helmer nella succitata Nora accanto all’indimenticabile Anne Tismer, se non ricordo male). Molto bravi naturalmente. Changes è una commedia sofisticata però con le sue cosine politicamente up-to-date al posto giusto (l’alcolismo, i migranti, un pizzico di omosessualità femminile…). A dargli originalità è la presenza di più di una ventina di personaggi (compresi gli animali dello zoo) tutti interpretati dagli stessi due attori con repentini cambi a vista di voci o di accessori.

Non si può che partire da qui, dalla Schaubühne berlinese, ovvero il più importante teatro europeo per dimensioni e prestigio artistico, se si vuol trarre un bilancio del festival della Biennale diretto, per il primo anno, da Willem Dafoe. E non importa se venisse da assentire alla consolatoria battuta finale di Changes – facciamo conto che questa giornata non ci sia mai stata. Tutti del resto applaudono. Si vuol dire che il programma del festival ha messo in luce e in qualche modo a confronto due polarità, lontane nello spazio e nel tempo. Quella familiare per Dafoe del finire degli anni Settanta del secolo scorso a New York, forse dovremmo parlare di Lower Manhattan. Quasi l’autobiografia di un momento storico, Schechner e il Performance Garage, Richard Foreman con il suo Ontological Hysteric Theatre, il Wooster Group di Elizabeth LeCompte… Tutti riuniti da Defoe qui a Venezia, tranne Foreman morto a gennaio di quest’anno. Dall’altro, con un salto di svariati decenni, la capitale culturale della Germania e i suoi addentellati. Ed è tutta una trama di relazioni e connessioni che parte da lì e crea un inevitabile cortocircuito concettuale.

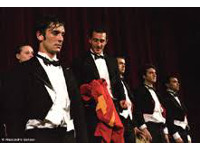

Tanto da far apparire una presenza felicemente eccentrica l’Amleto apocrifo inscenato da Eugenio Barba con gli attori del suo Odin, estromesso dalla sede storica di Holstebro, simbolo commovente dell’ostinata resistenza del teatro ai colpi del potere politico di cui parlerà anche Ursina Lardi, e la creazione con cui Thomas Richards inaugura una nuova fase della sua ricerca, con sei attori di provenienza e lingua diverse impegnati a far rivivere attraverso il canto le storie vecchie di cinquemila anni della divinità della mitologia sumera Inanna. Anche The Inanna project nasce da una perdita, la chiusura nel 2022 del Workcenter di Jerzy Grotowski che aveva accolto ultima fase di lavoro del maestro polacco, sintetizzata nella dizione “l’arte come veicolo”, di cui lo stesso Richards era stato direttore dopo la scomparsa di Grotowski. Appoggiandosi a una nuova formazione chiamata significativamente Theatre No Theatre, l’ensemble ha tradotto gli antichi testi nelle lingue di coloro che li interpretano richiamandosi alla tradizione sonora della loro cultura d’origine, da quella coreana alla più familiare sceneggiata napoletana. Mentre l’artefice traduce a vista e li accompagna in scena, muovendosi in mezzo a loro.

Viene dalla Schaubühne anche la bravissima Ursina Lardi, attrice svizzera ma berlinese d’adozione che la Biennale ha premiato con il Leone d’argento a ribadire la polarità e la trama di relazioni di cui si diceva (la ricordo protagonista del Matrimonio di Maria Braun diretto a teatro da Ostermeier, nel ruolo che nel film di Fassbinder era interpretato da Hanna Schygulla). Al momento della premiazione, davanti al ministro Giuli piovuto qui a posta, ha tenuto un discorso stupendo in difesa della dignità dell’arte offesa dalla politica. L’incontrammo per la prima volta diretta da Milo Rau in Compassion. Parlava di una lontana strage. Gli hutu e i tutsi, le due etnie a lungo in guerra. Migliaia di morti. Quando fu? Qualcuno se ne ricordava ancora? È lo spettacolo che più abbiamo amato del regista svizzero e ora sembra replicarsi sulla scena di Die Seherin, un deserto sabbioso che sembra prolungare quello apparso sullo schermo che funge da fondale, dove un uomo avanza da lontano, il coprotagonista del racconto che vedremo solo in video, si chiama Azad Hassan. Si intrecciano infatti due storie nello spettacolo, quella di una fotografa affascinata fin dall’infanzia dalle immagini della violenza della guerra e del commerciante di farina a Mosul, in Iraq nel periodo in cui la città cadde in mano ai miliziani dello stato islamico. Lei vittima di un violento stupro di gruppo in piazza Tahrir, al Cairo; lui condannato al taglio della mano destra. Rau fortunatamente ci risparmia il “re-enactment” delle violenze, ha forza a sufficienza il racconto. Gliene siamo grati.

Foto di Nurith Wagner-Strauss

Il trauma, il corpo ferito. Milo Rau tira in ballo il mito di Filottete, l’eroe tragico abbandonato su un’isola deserta a causa di una ferita infetta. E vale anche per Princess Bangura, la più bella scoperta di questa Biennale. Ventinove anni, viene dalla Sierra Leone, da cui è fuggita adolescente insieme al padre durante la guerra civile, per raggiungere la madre arrivata chissà a quale prezzo nei Paesi bassi. Oggi lavora allo NTGent, l’ensemble di cui Milo Rau è stato direttore artistico fino all’anno scorso. Con feroce ironia ha intitolato il suo spettacolo Great apes of the West coast, nel finale balla infatti con un costume tribale che la trasforma in una grande scimmia a pelo lungo però fornita di una coppia di corna. Al centro del lavoro c’è la questione dell’identità. Chi sono io? si chiede a ripetizione, mentre richiama una memoria ancestrale. Da un lato una capanna immersa in una onirica luce verde smeraldo si proietta nell’iconografia di un’Africa inesistente. A fornire la risposta è invece un vecchio filmino in bianco e nero di una festa di compleanno. Sono in tanti, c’è la torta con le candeline, le compagne di scuola portano i regali. Hanno tutti la pelle nera. Pensi: fuggendo hanno pensato di portare in salvo con sé proprio quello.

Foto di Andrea Avezzù

È che dal paesaggio di rovine che ci presenta la Storia non si riesce a distogliere lo sguardo e allora tanto vale affrontarlo senza nascondersi, come Antonio Latella che propone addirittura di lavorare su Gli ultimi giorni dell’umanità ai giovani allievi dell’Accademia d’arte drammatica, sei ragazzi di cui sentiremo parlare – a conferma della capacità del regista di lavorare con questi giovani, forse non si è riflettuto abbastanza su quanto l’esperienza della bellissima Santa estasi abbia innervato la scena contemporanea. Ed è evidente quanto è ingombrante il testo scritto da Karl Kraus “per un teatro di Marte”, anche per la memoria del grandioso spettacolo messo in scena da Luca Ronconi al Lingotto. Latella naturalmente va per un’altra strada. Semplicità assoluta. Solo un tavolo nel mezzo, dove gli attori possono sedere sopra o scivolare sotto. Di lato uno stender con tante magliette bianche da indossare, portano davanti il nome del personaggio interpretato in quel momento. Ecco il Criticone e l’Ottimista, e tre Erinni che battono freneticamente gli invisibili tasti delle macchine da scrivere, di cui si sente però il furioso ticchettio. Edizione straordinaria! Questa battuta la ricordavamo. È la guerra. Oh! What a lovely war. Invece fu un’inutile strage. Troppo facile dire dell’attualità dell’opera, davanti a battute che sembrano ritagliate sul presente, dice il Criticone: mi stupisce che un progressista parli a favore del militarismo. Viene in mente qualcuno? Oppure, l’altro: questa è la guerra mondiale contro di noi (con preghiera di concentrarsi su quel “noi”). È passato più di un secolo. Eppure funziona, un congegno perfetto.

© Gianni Manzella

Articoli correlati