-

Woyzeck sull’Highveld al tempo dell’apartheid

Andare a vedere un’opera notissima come il Woyzeck, scritta dal rivoluzionario tedesco Georg Büchner tra il 1836 e il 1837 alla vigilia della sua morte, e per questo in realtà incompiuta, nella versione riambientata dal video artista e regista William Kentridge sull’Highveld, l’altopiano del Sudafrica dove sorge Johannesburg, all’epoca dell’apartheid, porta diretti verso un’esperienza fortemente commovente. Kentridge rilegge il volontario rapporto di totale sottomissione e sudditanza storica del tedesco Woyzeck trasformandola in una subalternità quasi “digerita” del colonizzato davanti al colonizzatore, di cui tanto ha scritto Franz Fanon. Il pover’uomo Woyzeck diviene qui un cameriere, la sua amata una donna nera che porta suo figlio sulle spalle e il “nemico” un colono bianco, così come il dottore a cui si “presta” come cavia per gli esperimenti solo per denaro, appare come un fisiognomista, o come uno dei tanti scienziati intenti a dimostrare scientificamente l’inferiorità delle “razze nere”. Gli strumenti del medico somigliano piuttosto agli strumenti lombrosiani o del bertillonage, e Woyzeck un “oggetto” di studio razzializzato da un uomo di scienza fin troppo “bianco”.

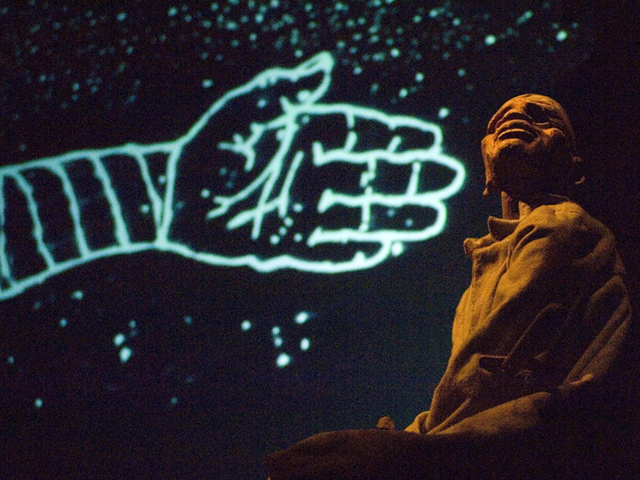

Kentridge, già molto noto per i suoi lavori in video realizzati attraverso una tecnica di disegno animato tracciato al carboncino e cancellato a mano a mano che la scena si sviluppa, ha messo in gioco molteplici sistemi di rappresentazione, tutti che spingono verso una riflessione sul vedere e l’essere visti, quindi sulla visibilità e l’invisibilità: tema fondamentale della letteratura postcoloniale. Mi vengono in mente le folgoranti frasi d’apertura del primo romanzo scritto da un afro-americano nel 1947 che trattasse esplicitamente del tema del razzismo, L’uomo invisibile di Ralph Ellison: “Io sono un uomo invisibile. No non sono uno spettro, come quelli che ossessionano Edgard Allan Poe; e non sono neppure uno di quegli ectoplasmi dei film di Hollywood. Sono un uomo che ha consistenza, di carne e d’ossa, fibre e umori, e si può persin dire che posseggo un cervello. Sono invisibile semplicemente perché la gente si rifiuta di vedermi: capito?”.

In tutta la messa in scena di Kentridge di questo Woyzeck tutto appare e tutto scompare, o per meglio dire tutto è visibile e tutto occultato: i video proiettati come una finestra in cui poter scorgere paesaggi mentali, intesi proprio come “interni” al cranio, o come luoghi dell’immaginario dove le regole della visione possono essere derogate; le magnifiche marionette della Handspring Puppet Company che sono manovrate e rese parlanti da manipolatori/attori che appaiono in scena, si mostrano chiaramente, accompagnano le mani di Woyzeck in ogni suo gesto con le loro stesse mani, assecondano quasi danzando ogni postura o movimento dei puppet e poi, improvvisamente scompaiono, tornano a essere quel “dietro le quinte” che la tradizione marionettistica vuole; e sono ancora i video realizzati con le silhouettes – che appaiono come profili animati che però cancellano i loro stessi dettagli – molto usate nei primi studi di fisiognomica e non a caso recuperate da Kentridge ma anche da un’altra artista afro-americana come Kara Walker.

L’opera si apre e si chiude con un uomo africano, munito di un antico megafono, vestito come un presentatore da circo, o da Zoo Umano, che mostra un racconto sospeso tra la scena teatrale e gli spettacoli di piazza a sfondo razzista che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fecero la fortuna di personaggi come Barnum che mostrava il “bon sauvage” esposto come attrazione alle Esposizioni Universali come alle Fiere. Il tema torna nell’emozionante scena del rinoceronte “ammaestrato”, messo lì a (di)mostrare la sua capacità di essere “intelligente” oltre la propria bestialità, che figura come esempio “sperimentale” di quella scienza positivista coniugata in chiave razzista alla fine del XIX secolo.

Ogni dettaglio di questa versione del Woyzeck di Kentridge è denso di citazioni visuali di un patrimonio postcoloniale che finalmente mette in mostra e fa esplodere da dentro tutti gli stereotipi coloniali, attraverso un’estetica assolutamente contemporanea in grado di coniugare perfettamente performance attoriale, movimento danzato, video e, non ultimo, teatro di marionette.

Su Kara Walker scarica il pdf dell’articolo di Giulia Grechi pubblicato su art’o 28