-

La felice Ascensione di Meredith Monk, Leone d’oro della Biennale musica

Meredith Monk o il corpo della voce. Molti nel tempo hanno condiviso questa immagine dell’artista americana come autrice e interprete di una espressione musicale molto fisica, imprescindibile da una presenza sulla scena che va ben oltre la pura gestualità. In effetti, in quegli anni lontani in cui la si era conosciuta, si poteva pensare piuttosto nel suo caso alla creatrice di un’immaginaria fisica delle particelle sonore, con un uso certamente improprio ma a suo modo significativo nel richiamo alla più radicale rivoluzione scientifica del Novecento. Come cioè se quei suoi Songs from the hill basati su pochissime sillabe che parevano davvero rotolare giù “dalla collina” rimbalzando e saltando sugli ostacoli, fossero immaginabili alla stregua di quanti sonori, pacchetti di onde sonore capaci di propagarsi nell’aria riempiendo e dividendo lo spazio in più piani.

E se allora poteva tornare alla mente il ricordo delle cose che faceva Demetrio Stratos, pure per sola voce, ci era stato subito evidente che dove Demetrio mostrava tutta la sofferenza fisica e il rigore cronometrico del suo cantare, a Meredith Monk tutto sembrava uscire fuori con la facilità di un gioco, tanto da permettersi lei di scherzare un po’ col pubblico.

Per una felice coincidenza il Leone d’oro assegnatole ora dalla Biennale musica diretta da Caterina Barbieri sembra muoversi insieme a quello che il settore teatro della manifestazione veneziana ha attribuito a Elizabeth LeCompte, la quasi mitica artefice del Wooster Group, all’inizio della scorsa estate. Come a premiare il volto femminile di una avanguardia artistica americana, o forse meglio dovremmo dire newyorkese, che in quella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso e anche un po’ oltre appariva vitalissima e ci restituiva un’immagine positiva del grande paese (anni infatti in cui si parlava di disarmo e di svuotare gli arsenali nucleari, sembra di ascoltare una favola nel tempo in cui a trionfare sono i volenterosi “masters of war”).

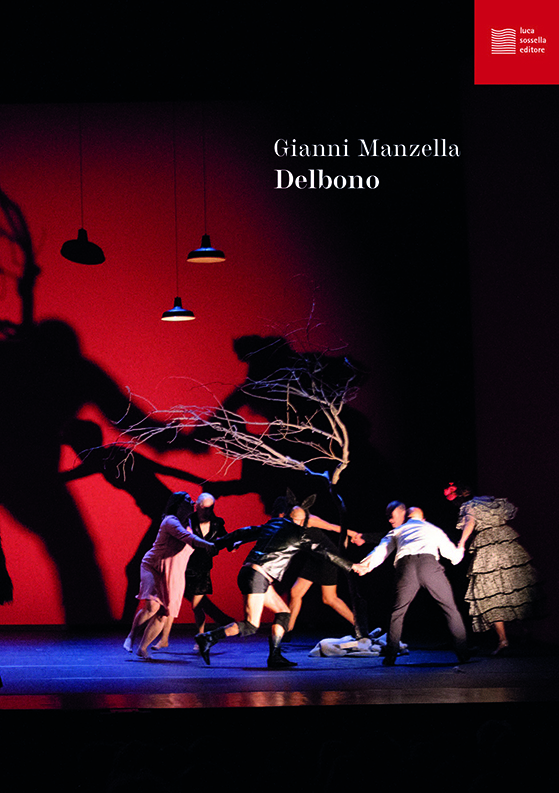

Foto di Andrea Avezzù

Ed eccola qui “in concert” sul palco del teatro Malibran, Meredith Monk, abbigliata in un voluminoso abito di un bianco inamidato di ispirazione orientale, ampi pantaloni a sbuffo sotto una giacchetta stretta e corta. Però sempre le treccine che scendono sul petto e sono diventate un po’ un suo marchio di fabbrica. Non molto diversa in fondo da come l’avevamo conosciuta allora. Sono passati cinquant’anni da quando fece la prima apparizione a Venezia, agli ex Cantieri Navali della Giudecca, a poco più di trent’anni. Era la Biennale curata da Franco Quadri, quasi mitologica per la qualità degli artisti convocati all’insegna del “laboratorio”; lo spettacolo si intitolava Education of the Girlchild e fu una vera e propria rivoluzione nell’arte della performance – oltre che cambiare la vita a lei, come raccontava. Un po’ frettolosamente incasellata fra i compositori del minimalismo musicale, per una predilezione per il gesto ripetuto e lo sguardo volto alla cultura orientale, a cui forse andava iscritta anche l’attenzione a ogni relazione distruttiva nel rapport con la natura.

L’impianto della serata è lo stesso di allora, una successione di songs di diversa origine però capaci di comporre un insieme coerente anche se si è ampliato parecchio lo spettro temporale dei brani presentati. Qui si parte come allora da uno di quei Songs from the hill oggi lontanissimi per scivolare in avanti di decennio in decennio ma poi tornare indietro di nuovo a quel fatidico 1975 con la trascinante Gotham Lullaby che aveva poi aperto Dolmen music, il primo dei suoi album in studio. Ed ecco apparire poi sul palco due collaudate collaboratrici dell’artista, Katie Geissinger e Allison Sniffin, sono con lei da più di una trentina d’anni. Il concerto si arricchisce di altre voci e corpi, altre tastiere e anche un violino, in un gioco combinatorio di tableax vivants.

Si finisce con la divertente Happy Woman, dall’ultimo album Cellular Songs (2018). Ma lo spiazzante colpo a sorpresa arriva al momento dei bis, con la riproposizione di The tale. A distanza di cinquant’anni si torna là dove tutto in fondo era cominciato, alla Education of the Girlchild. I still have my hands, dice il testo. Ho ancora la mia mente, il mio denaro, il mio telefono. Ho ancora la mia memoria e le mie allergie. E quelle parole acquistano oggi un altro senso, quasi di ironica presa di distanza dalla sua stessa arte.

Prima però si era andati in visita ai Songs of Ascension. Installazione video a tre canali, dice la fredda scheda tecnica, in realtà si tratta di un’emozionante immersione nello spaziotempo sonoro e visivo allestito in una delle Sale d’armi all’Arsenale – lei però la definisce “shrine”, che riunisce un’idea di sacralità a quella di conservazione della memoria di ciò che è stato. Quasi il suo sepolcro. L’opera in video a cui si assiste risale infatti a un paio di anni fa ma conserva le immagini di una performance realizzata da Meredith Monk nel 2008. L’ascensione di cui dice il titolo può ragionevolmente caricarsi di significati mistici o spirituali, ma qui più concretamente allude a quella compiuta dagli interpreti all’interno di una torre costruita nella campagna della California dove è ambientata. Venti metri di altezza, perfettamente cilindrica, solcata per tutta l’altezza da feritoie orizzontali che le danno un’impronta difensiva. Una torre saracena, dove i saraceni non sono mai arrivati, quella disegnata agli inizi del secolo da Ann Hamilton. Singolare già per quel sorgere solitaria in mezzo a un vuoto che però non è deserto ma natura coltivata. All’interno è invece avvolta da una scala a chiocciola a doppia elica, protetta da una ringhiera che si affaccia sul fondo colmo d’acqua, come un pozzo.

Gli interpreti salgono e scendono senza sosta lungo i gradini che, nell’intenzione di chi ha pensato la struttura, sono allo stesso tempo palcoscenico e platea, possono accogliere interpreti e spettatori. Sottolineando un’idea di circolarità che si riflette anche nella forma dell’installazione. Le immagini si frammentano infatti su tre grandi schermi, affiancati secondo un arco di cerchio che ha per centro il posto in cui sono collocati gli spettatori, circondati dalle onde sonore. Insieme a Meredith Monk c’è un ensemble composito, abbastanza numeroso. Cantanti e musicisti con i loro strumenti. Un quartetto d’archi, strumenti a fiato, percussioni anche poco tradizionali e coro. Ciò che emerge è proprio un’idea di polifonia, in cui la vocalità dell’artefice e dei suoi collaboratori si mescola alla voce del coro e degli strumenti e il flusso sonoro a sua volta diventa tutt’uno con il ritmo danzato del movimento. Dura 39 minuti ma si esce solo quando è l’ora di chiusura. Fuori, sbucando sulla riva degli Schiavoni, un tramonto rosa si allunga sull’orizzonte della laguna.

© Gianni Manzella

Articoli correlati