-

La vita è sogno nel Freud di Tiezzi

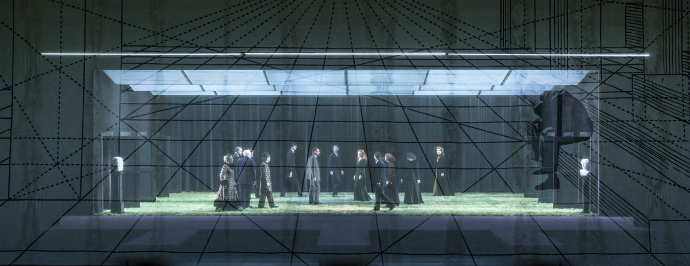

Cosa ci fa la figura che siede pensosa sul velario teso a chiudere l’arco di proscenio di Freud o l’interpretazione dei sogni? Inscritta dentro un reticolo di linee che convergono verso un lontano punto di fuga, questa concettuale immagine di Giulio Paolini è presa in prestito da un Parsifal che Federico Tiezzi aveva realizzato al San Carlo di Napoli, qualche anno fa. Vuole forse suggerisci, il regista, un qualche segreto legame fra l’inventore della psicoanalisi e l’eroe viaggiatore che la ricerca del Graal ha portato in un mondo altro? Non si è fatto in tempo a tentare una risposta, che su quel fragile schermo si anima il disegno di coppie danzanti in cerchio sulla musica di un valzer viennese. E il disegno si fa poi corpo vivo sulla scena del grande spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano. Che grande non è solo per le dimensioni dell’impianto e la durata che sfiora le tre ore. Si potrebbe definirlo brechtianamente una sorta di “modello di regia”, nel senso di una concezione della creazione, dello spazio teatrale, del lavoro sull’attore che da Strehler arriva a Ronconi, anche con evidenti omaggi ai maestri, e che trova oggi in Tiezzi l’erede più consapevole.

Foto di Masiar Pasquali

Siamo dunque dalle parti di un’Austria ancora “felix”, nazione incompresa e ormai scomparsa così ben descritta da Robert Musil. Dove si dispiegava una non più eguagliata concentrazione di genialità artistiche – e infatti da Strauss si passa subito alla Verklärte Nacht di Schönberg, all’inizio dello spettacolo. Qualche voce meno ottimista aveva in realtà già iniziato a farsi sentire, il “criticone” di Karl Kraus e l’uomo “difficile” di Hofmannsthal sono alle porte, diranno le sgranate immagini di soldati in marcia. E i severi costumi fin de siècle di Gianluca Sbicca, a guardarli bene, mostrano un che di acido, di fuori posto, come un bisogno di trasgredire le regole newtoniane della vita quotidiana che pure ha molto a che vedere col sogno.

Il più popolare dei libri di Freud porta la data del 1900, come ci fosse già la premonizione di fissare un capitolo fondativo del secolo che stava nascendo. Per tradurlo scenicamente Tiezzi ha elaborato (insieme al suo abituale dramaturg Fabrizio Sinisi) una struttura drammaturgica che spreme teatro da un testo romanzesco di Stefano Massini, a sua volta ispirato ai celebri “casi clinici” dell’analisi freudiana, intesi però come personaggi e intrecciati infatti con il vissuto del medico viennese, le sue personali ossessioni.

Il primo livello di lettura dello spettacolo mette indubbiamente al centro lui, Sigmund Freud, cui Fabrizio Gifuni riserva una delle sue prove più convincenti. Si muove fra un primo piano introspettivo, in cui sembra rivolgersi direttamente al pubblico che ha davanti a sé, e il campo lungo dell’azione, o per meglio dire lo spazio dello scontro. Perché è tale il sogno. Non accettano volentieri quel che il dottor Freud vorrebbe tirar fuori, quelle donne che vengono a trovarlo, magari all’insaputa dei mariti. E tantomeno quegli uomini che vorrebbero semplicemente che gli incubi notturni venissero cancellati come cosa insana.

La scena disegnata da Marco Rossi si dilata nella dimensione “cinemascope” del palcoscenico del teatro Strehler. Lo spazio nero e vuoto, contornato da bianchi tubi al neon, è chiuso tutt’intorno da una serie di porte che sembrano aprirsi e chiudere da sole. E sono anche finestre aperte sull’inconscio, dove per un attimo balenano le immagini oniriche evocate dalle parole dei protagonisti. Come i grandi fiori colore del sangue attorno a cui si affaccenda un giardiniere dal volto misteriosamente bendato. O l’apparizione di conigli antropomorfi che rimandano inevitabilmente a David Lynch e Naomi Watts. Pochi arredi vanno e vengono assecondando la dimensione mentale dell’allestimento. Divanetti e poltroncine, una tavola imbandita che richiama un ambiente familiare e borghese però installato su un verde prato.

E qui qualche filo potrebbe stendersi a legare quest’altro sogno della borghesia al precedente Calderón messo in scena da Tiezzi, nel segno di una ricerca di identità che là costituiva il tema ideologico su cui si interrogava la commedia di Pasolini. E a voler “soltanto connettere” si ritrova anche l’immagine altrettanto onirica del funerale del padre che il protagonista accompagna in completa nudità, dietro una fila di ombrelli aperti – e torna allora in mente un altro Pasolini interpretato da Gifuni però calato dentro un sogno ricorrente del regista.

Attorno al protagonista, si diceva, si sviluppa il moto incessante di quei casi clinici che si rifiutano di considerarsi tali. Che stanno tutti su un margine, laddove la singola patologia è piuttosto il sintomo di un bisogno di emergere come entità individuali. E sulla scena emergono grazie a un cast di inusuale compattezza. Una grande Elena Ghiaurov resa quasi irriconoscibile dalla massa di capelli corvini, e poi Sandra Toffolatti e Valentina Picello e Bruna Rossi, Giovanni Franzoni e Marco Foschi, Debora Zuin che è la moglie Martha; fino a Umberto Ceriani che costituisce un po’ una memoria storica del teatro milanese.

Attorno al protagonista, si diceva, si sviluppa il moto incessante di quei casi clinici che si rifiutano di considerarsi tali. Che stanno tutti su un margine, laddove la singola patologia è piuttosto il sintomo di un bisogno di emergere come entità individuali. E sulla scena emergono grazie a un cast di inusuale compattezza. Una grande Elena Ghiaurov resa quasi irriconoscibile dalla massa di capelli corvini, e poi Sandra Toffolatti e Valentina Picello e Bruna Rossi, Giovanni Franzoni e Marco Foschi, Debora Zuin che è la moglie Martha; fino a Umberto Ceriani che costituisce un po’ una memoria storica del teatro milanese.Più che “l’interpretatore” dei sogni ciò che qui interessa è proprio l’interpretazione. Una sorta di paradigma indiziario per cui l’oggetto della ricerca, il Graal di una religione laica, ancor prima del sogno è lo strumento che consente di penetrare al suo interno, nelle sue circonvoluzioni. Non per caso tutto muove da un’ossessione del protagonista, da un suo personale bisogno di capire ciò che sta sepolto nell’inconscio. È il sogno intorno a cui si interroga il dottor Freud, condensato nella didascalia luminosa che appare in caratteri capitali ogni volta che lo si evoca. Cortile con neve. Lucertole infreddolite. Foglie di una pianta usate come cibo. Nome latino della pianta. Ecco infatti una processione di figure che portano una grande testa da rettile. Immagine di stampo surrealista, alla Max Ernst, che ricorre nel teatro di Tiezzi con una frequenza tale da escluderne una qualsiasi casualità. Per dire che sono anche i propri sogni, i propri ossessivi incubi, quelli che il regista mette in scena.

Un poco alla volta si va svelando la trama dello spettacolo. E ci conduce lì, in quello spazio buio della scena che da secoli ci costringe a guardare dentro i sogni più oscuri. Proiezione collettiva della mente. L’alzarsi dell’ultimo sipario scopre sul fondo uno specchio in cui si riflette tutta la sala e rimanda segretamente ancora al Calderón pasoliniano, o si dovrebbe dire meglio al gioco di sguardi sollecitato dal dipinto di Velázquez, Las Meninas, che vi è sotteso. Dove lo spettatore è ormai inestricabilmente coinvolto. Mentre la voce di Marianne Faithfull chiede Who will take my dreams away. Chi porterà via i miei sogni.

Articoli correlati